来週以降の天気予報がやはり芳しくないので、この日も仕事前の時間を使って観光へ出掛けた。月曜日が山の方だったので、今回は市内へと向かう。

昼食は手近な場所で早めに済ませることにしたので、市中心へと向かう道中にある、松柏という台湾料理店に入った。パッと見は居抜きの冴えない店舗なのだが、窓越しに見える内装がいかにも現地風だったので一度入ることに。

空調の切ってあるやや暑い店内に入ると、台湾出身と思しき女性店員が、同郷であろうお客と会話中。そして、他に一組の老夫婦がラーメンを食べていた。

メニューを開くと中華らしく料理の数は豊富。その中から、台湾牛肉麺、台湾風鶏ごはんそして、イカと野菜の黒酢炒め定食を注文した。

麺は日本のラーメンによく使われる一般的な麺だったが、香菜と八角のよく効いたスープはまさしく牛肉麺のもの。牛肉も柔らかくて、これはなかなか正解だった。

鶏ごはんのほうは、塩胡椒が中心のシンプルなタレで、これもさっぱりとして美味しかった。ただイカの黒酢炒めは、味付けにいまいち深みがなくてそれほど印象に残らず。

すべて完食した後は、またすぐに中心街へと向かった。松本市の中心部にはそれほど多く観光地があるわけではないので、本日の目的は国宝松本城のみ。

店からはものの10分程で到着し、近隣のパーキングに駐車した。大手門のほうへと歩いて行くと、早速間近に城が見えてきた。

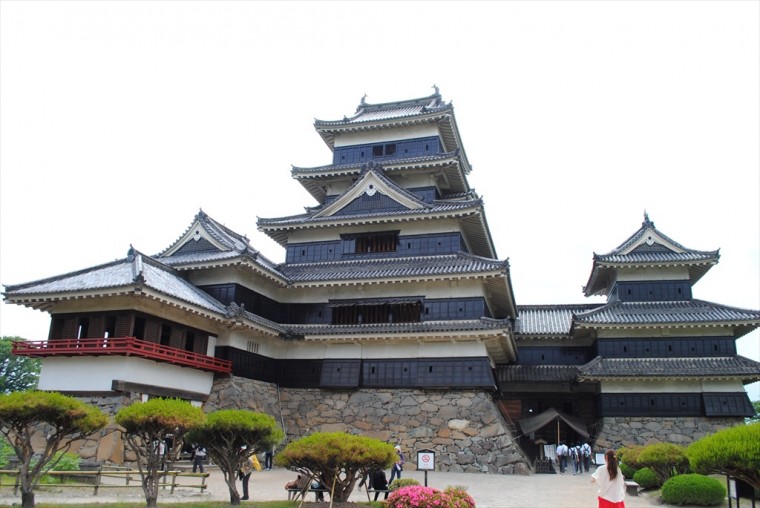

平城だけに高低差がなく、すぐ目の前にひょいと天主が現れる。壁面はすべて黒塗りで、白鷺城と言われる姫路城とは対照的な色彩。まずは堀に沿って外側をぐるっと周ってみる。

堀の中は藻だらけで深さがよく分からない。それでもお約束の鯉や亀はしっかりいて、泳いで押し分けた藻に航跡があちこち残るのが面白かった。

それほど敷地は広くないため、すぐに大手門に戻り城内へ。入るとそこが本丸になる。やはり屋敷などは残っておらず、売店と御手洗いがひとつ、他は芝生の緑が広がっていた。

するとそこで突然、鎧姿の武者を発見。声を掛けてshanは記念撮影をさせてもらうことができた。ただ、この武者が日差しと暑さのせいか、とてもテンションが低い。

気持ちはよく分かるが、後ろから観察していると、そのやる気のない感じが面白くて仕方なかった。

できれば声を掛けられたくない武者。

捕まってやむなく仕事中の武者。

終業時間を待ち遠い目をする武者。

そして年配のその武者さんに少し同情の念を抱きつつ、さらに天主の入口のほうへと歩を進めた。小振りな城という印象だったが、それでも内部は6層あり、真下から見上げるとなかなかの迫力。左手には月見櫓も。

天主の中は銃器の展示が充実していた。火縄銃の大筒や、変わったところでは匕首の形をした銃など。

主に戦国時代~江戸時代のものだが、当時弾丸を作るのが家の女性たちの仕事だったというのは知らなかった。銃弾を作りながらお喋りする女子会というのもなかなか恐ろしい。

三階は外からは分からない秘密の階だとのこと。確かに外側からは全部で5層にしか見えない。窓は一箇所しかなく、当時武士の集結場所だったらしい。

さらに上ると観光客が多くなってきて、まさかの大渋滞に。

平日の城でなんでこんなに混むんだ?と不思議に思ったが、答えはその後すぐに分かった。それがこの急な階段。城の階段はどこでも急なものだが、ここのものはより急角度。年配のお客さんがなかなかクリアできないため、詰まっていたのだった。

ようやく登り終え、さらにもう一段階段を上り、やっと最上階に着いたところ、またしてもまさかの状況が。社会見学なのか、元気な大量の子供たちがそこらじゅうを駆け回り、松本城天主の最上階は放課後の小学校の教室と化していた。

四方の窓も外を見るようなスペースはなくなっていたので、子供たちが見学を終えるまで腰を下ろして待つことに。

しばらくして周囲が落ち着きを取り戻した後、ようやく他の大人たちとともに、景色を眺めることができた。厄介ではあったが、子供たちが元気なのは結構なことだ。

もちろん、平城でも最上階からの眺めはやはり悪くない。風通しがよくこの季節は座っているだけでも心地良い。本丸側の眺めにはまだ仕事中の武者の背が見え、胸が締め付けられた。

帰りは入口とは逆の月見櫓の方から外へ出る。月見櫓は平和な時代に築城された名残とのことで、確かに要塞としての機能に似つかわしくなく、三方開け放った窓から風流にも周囲の景色が一望できる。

こうして一通り松本城を見て回った後は、信州名物おやきの評判のいい店に行く予定だったが、意外に時間が経ってしまったので寄り道せずに帰った。

今月は仕事の上では今後の分水嶺となりそうな月。いろいろと問題は抱えているが、きちんとした結果を出せるよう、日々研鑽を続けたいと思っている。

コメントを残す