札幌も二週目ともなると周辺の土地勘がだいぶつき、スープカレーや回転寿司の店なども現在鋭意開拓中。そして週末には待ちに待った晴れ予報ということで、前週のウニ丼の先にある通称”積丹ブルー”の海を見に、再び積丹半島へと出掛けることにした。

最初に目指すは積丹半島の先にある神威岬。この辺の海は透明度が非常に高く、その美しさから積丹ブルーと呼ばれているのだそう。当日は少々渋滞にはまり、約2時間かけて現地に到着した。

背丈の低い高原植物のような草花に囲まれた歩道を歩き、まずは”女人禁制”の門をくぐる。Shanはなんで!?と不満げだったが、伝統文化に切れても仕方ないだろうに。。

もちろん現在は女性も通行可ということで連れ立って門を抜けると、いよいよ海に突き出た神威岬の全貌が現れる。うねうねとしてなにか龍だか大蛇だかの背にでも乗っているよう。

そんな遊歩道を歩きながらふと右手を覗き込むと、淡いブルーから濃いブルーへ。何とも言えないグラデーションの海が広がっている。岩場や青の感じが沖縄の海とはどこか違う。

また逆の左手側へと目をやると、こちらは一転して荒々しい北の海といった景色。弧を描く半島と遠く向こうへ連なる丘陵。いわゆる北海道の大自然の迫力がひしひしと伝わってきた。

門から岬の先までは約800m。高低差が激しいのでその道のりは意外とキツい。翌日Shanの足が筋肉痛になっていたくらいだが、根性で踏破するとそこには古い灯台があった。

この辺の海域は昔から潮流の速い航海の難所らしく、そのための灯台なのだそう。多くの命が奪われたことを考えるとこの海の美しさも魔性といったところか。。

ちなみに北海道に伝わる源義経生存説では、義経はこの場所から大陸に渡ったとも言われている。彼を慕って身投げした、先住民族アイヌの姫の化身と伝わるのがこちらの神威岩。

神威(カムイ)とはアイヌ語で”神”を意味する言葉で、積丹(シャク-コタン)もアイヌ語で”夏の村”。こういった地名から伝承まで、北海道にはアイヌ文化の痕跡が今でも各地にしっかりと残されているようだった。

そんな神威岬の後は近場で昼食タイム。食堂うしおという創業44年の店で、せっかくだからと再びウニを食べる事にした。エゾバフンが運良く残っていたのでハーフ丼を早速注文。

前回よりやや小粒ながらも、味の方はしっかり濃厚。もうしばらくウニウニ言わなくていいくらいに堪能しておいた。そして食後は島武意海岸という、もう一つの積丹ブルーの名所へ。

ここはトンネルを抜けるとブルーの海が広がるというロマンチックな場所らしかったが、気まぐれな北海道の天気が本領を発揮し、到着を待たず突然の曇り空に。

結局積丹グレーで我慢することになったが、石の海岸でウニやヒトデを探したりと、久しぶりに夏らしい時間を満喫。帰りには水中船にも乗るつもりだったが、この空では魅力半減なのでこの日はここらで引き上げることにした。

そんなあくる日の日曜には、以前から予約しておいたアイヌ民族博物館の「ポロトコタンの夜」という催しに参加するため今度は道南遠征に出掛けてきた。道央道を日高方面へ走り、まずは予習のため平取町の二風谷アイヌ文化博物館へ。

平取は”ビラトリ”、二風谷は”ニブタニ”と読みからなかなか難しいが、いずれも由来はアイヌ語。この辺りは昔アイヌの集落があった場所で、チセと呼ばれる茅葺の家も再現されている。

かつて樺太から北海道、東北地方にかけて暮らしていた先住民は広く蝦夷(エミシ)と呼ばれていたが、彼らの文化を継承したのがアイヌ民族。主に狩猟や漁労、交易によって生計を立てており、館内にはそれらの様々な道具が展示されていた。

衣装や道具などの装飾は集落ごとに異なり、この二風谷はシャクシの柄にある鱗柄が特徴。オホーツク海での交易に使われた丸木舟は見た目以上に優秀で、壊れず沈まず時として数百kmの航海にも耐えたのだとか。

また、江戸時代には本州の和人との交易も盛んで、熊やエゾシカの毛皮と漆器や木綿なんかを交換していたらしい。羽織物が薄手で心配になったが、そこはさすが下着の方が毛皮だったそう。

北海道の特産品である鮭はアイヌの人々にとっても重要な恵みだったらしく、食料としてだけでなく何と靴としても大活躍。

といずれの展示も興味深かったが、それ以上に面白かったのは木彫り師の方との話。ヒッチハイクが縁でアイヌ文化の継承者になった方で、北海道やアイヌの話をはじめ、民族楽器トンコリを弾かせてもらったりと、お蔭で楽しく過ごさせていただいた。

その後は近くの萱野茂アイヌ資料館も見学し二風谷を後に。今度は苫小牧方面へと走って、白老町にあるアイヌ民族博物館を訪れた。

入場すると早速迎えてくれたのは巨大な村長像。ここまでするかという気もしたが、気分の方は意外と盛り上がってしまった。

その先にはアイヌの人々の狩りのお供、北海道犬もいた。この子は某CMで有名なカイ君の娘、ユメ。芸能界には進まずここで子供達と遊びながら楽しく暮らしているようだった。

その隣には迫力のヒグマも発見。アイヌの人々にとって熊は山の神(キムンカムイ)であり、熊を天上世界へ返す熊送り(イヨマンテ)は最も重要な儀式とされている。一見おっかないが、ホースの放水を浴びて喜んでいたりと可愛い一面も見せてくれた。

動物観察の後は穏やかなポロト湖を眺めながら、夕方のイベントの開始時間を待つ。今回予約した「ポロトコタンの夜」はアイヌ文化を一度に体験できる夏の2日間限定の催しで、まずは博物館のガイドツアーからスタート。展示物は再現ジオラマなどもあって分かりやすかった。

狩りや食事などから思想まで、パネルや実物資料で紹介が続く。説明が熊送りの儀式で子熊の命を奪う段になると、Shanが小声でかわいそう!!とまた伝統文化に怒る。気持ちは分かるが本当に動物愛護団体の人みたいになってきた。。

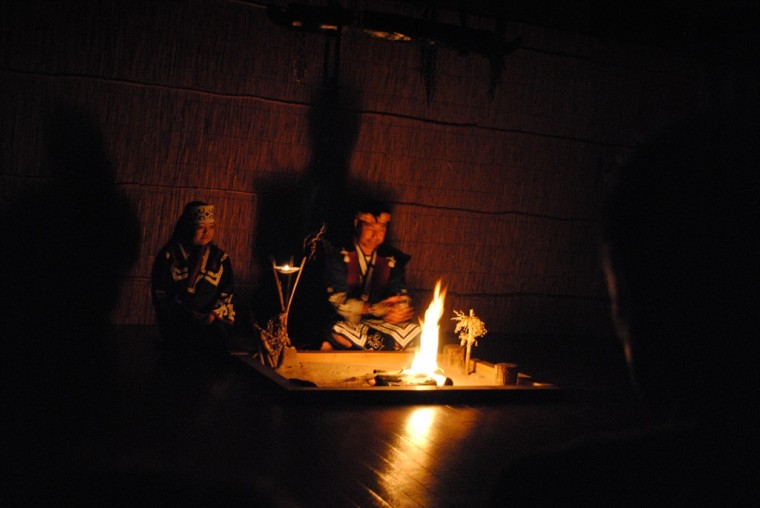

博物館でのツアーが終わると次は大きめのチセへと移動し、歌や踊りの披露となる。祈りの儀式から様々な踊り、楽器の演奏、食文化の解説や試食など、かなり充実の45分間。

そして完全に陽が落ちた後は、松明に照らされた道を歩いて敷地内のカフェリムセに移り、アイヌの主食”オハウ”、それにアイヌの酒”カムイトノト”をいただいた。つまみのエゾシカの揚げ物も牛タンのような食感で予想外の美味さ。寛ぎの一時を楽しんだ。

といったところでアイヌ文化に浸った一日もこれにて終了。教科書に載っていないような歴史や文化を色々と学べたのはもちろん、来る前よりもアイヌ文化に対して一層親近感を持てるようになったのが何より良かったように思う。

明治以降は新政府の開拓計画によって大幅にその姿を変えることになった北海道とアイヌの人々だが、ルーツとなる文化が色褪せることのないよう、今後も巧みにグルメなどを織り交ぜつつぜひ未来へと記憶を語り継いでいただきたいと思う。

ari.d5233 へ返信する コメントをキャンセル